|

|

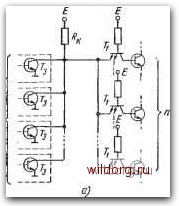

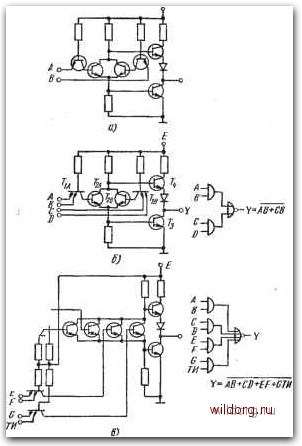

Главная страница Систематические методы минимизации [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [ 112 ] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] Рабочие условия общего выхода в состоянии Н показаны на рис. 7.47в. В наихудшем случае суммарным током /ннЧ-п/вхн нагружен только один выход из т включенных параллельно схем, поэтому для определения сопротивления  т <---- 1> к макс Вхн , л» Виокс lib- Puc. 7.47. a) Пример управления схемой ТТЛ с объединенными выходами; б), в) рабочие условия для определения сопротивлений Rk макс и мин Rk мин решающим фактором является нагрузочная способность одного выхода максимальным током /он: /к.мин макс шъа.Н /вых.Н"~"/вх. Н (7.37) Например, у серии 54/74 гарантируются значения /вых.в=250 мкА, /в1.в=40 мкА, 1[/вых.в=2,4 В, [/вых.н=0,4 В, /вых.н = 16 мА, /вх.н = 1,6 мА во всем диапазоне рабочих температур и в допустимых пределах отклонения напряжения питания £=5 В. Подставив эти значения в ф-лы (7.36) и (7.37), получим (кОм): 5 - 2,4 2,6 /к.макс = г\ ос™ 1 л ~ л ос™ л г\л (7.38) 0,25т 4-0,04п 5 - 0,4 0,25m-f0,04n 4.6 к.мин 16 1,6п 16-1,6п (7.39) Например, для от=4 и и=3 /?к.макс =2,32 кОм, /?к.мин=0,41 кОм. Подходящая величина сопротивления Як выбирается между этими значениями. Если требуется минимальная задержка /зд.р.ср, то величина сопротивления Як выбирается ближе к Як.мшш. Из графического представления выражений (7.38) и (7.39) на рис. 7.48 вытекают возможности комбинаций от и и. При совместной работе схем ТТЛ с пассивным выходом и схем ТТЛ с активным выходом особое внимание должно быть уделено исключению состояний риска, возникающих при одновременных изменениях сигналов. Так как схемы с пассивным выходом имеют значительно большую задержку сигнала /"-зд.р при изменении выхода с Н на В, то на выходах неудачно составленных логических схем могут иметь место неправильные сигналы, имеющие полную амплитуду и сравнительно большую длительность, как это показано на рис. 7.49. Схемы ИЛИ-НЕ, И/ИЛИ-НЕ и возможности увеличения числа их входов. На рпс. 7.50с; представлена простая схема, выполняющая в положительной логике функцию ИЛИ-НЕ, на рис. 7.506 - схема двухуровневой логической функции И/ИЛИ-НЕ. Входные двухэмиттерные транзисторы TiA и Tib работают как схемы И, транзисторы Тгл и Тгв -как /схемы ИЛИ, а 7"з -как инвертор. На рис. 7.50в приведен пример более сложной схемы с четырьмя двухэмиттерными транзисторами. Если соединить входы АВ, CD, EF и GW, то получаем схему функции ИЛИ-НЕ, подобную представленной на рис. 7.50 о. Большие функциональные возможности и более широкую область применения имеют схемы типа И/ИЛИ-НЕ с возможностью увеличения числа входов. Пример приведен на рнс. 7.51. К выводам X и Z может быть подключено несколько расширителей. Недостатком этого метода увеличения числа входов является зависимость времени переключения от емкостных нагрузок выводов X к Z. Прежде чем после запирания Тз начнет нарастать напряжение на выходе с уровня Н до уровня в, через резистор i?2=l,6 кОм должны зарядиться все емкости, подключенные к точке X. Это во-первых, собственные емкости схемы И/ИЛИ-НЕ, а во-вторых, емкости соединений корпусов и емкости расширителей. Из-за этих емкостей напряжение в точке А нарастает медленнее, примерно так же происходит изменение напряжения с уровня Н на уровень В на выходе Тз- Так как I[ = C(ut) = (E-ulRг, то скорость изменения напряжения при С=1 пФ (мА/пФ) At/A<=(£-f/„) ?2- (7.40) (7.41)

Рис. 7.48. Графическое изображение соотношений (7.38) и (7.39) Быстродейилйующие - схемы ТТЛ с активным Выходом 1> Рис. 7.49. Возникновение неправильных импульсов при управлении быстродействующих схем ТТЛ схемами ТТЛ с низким быстродействием Предполагая напряжение на переходах в прямом направлении 0,7 В при £=5 В и [/к=0,4 В, получим скорость изменения A>U/M=2 мА/пФ; при 1/=2 В Д[ Л<=1 мА/пФ. Среднее значение AU/At=\,5 мА/пФ. Так как задержка /"-здр определяется при пороговом напряжении 1,5 В, то увеличение задержки, приходящееся на 1 пФ дополнительной емкости, составит примерно 1 нс/пФ. £  Рис. 7.50. а) Схема ТТЛ, выполняющая функцию ИЛИ-НЕ; б), в) функция И/ИЛИ-НЕ При изменении выхода с уровня В на Н дополнительные емкости меньше влияют на задержку /"зд.р, потому что в точке Z меньший перепад напряжения, чем в точке X, и разряд происходит через меньшие сопротивления транзисторов в расширителях и транзистора Тз. Однако на практике целесообразно учитывать увеличение задержки /•%.р=а1 нс/пФ. Схема И/ИЛИ-НЕ на рис. 7.50 имеет задержку >-1эдр=29 не, а на каждый используемый расширитель добавочная задержка составляет 8д.р=5 НС. К данной схеме И/ИЛИ-НЕ могут быть подключены максимально четыре расширителя, результирующая задержка в этом случае составит /.*зд.р= =29+4: 5=49 не. На практике нужно ожидать больших дополнительных задержек, потому что данные изготовителя справедливы для минимальных паразитных емкостей. [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [ 112 ] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] 0.0087 |