|

|

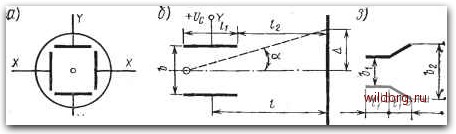

Главная страница Полупроводниковые электровакуумные приборы [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [ 105 ] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] г/=/7 U2 U3 Щ Щ U2 u, ищ Uz Рис. 20.3. Электронно-оптические линзы Электростатическая фокусировка осуществляется неоднородным электрическим полем. Оно возникает в трубке за счет различной конфигурации поверхности электродов. Неоднородные поля в ЭЛТ выполняют функции электронных линз. Электронно-оптические линзы создаются полями, действующими между цилиндрическими электродами с диафрагмами. Диафрагма с отверстием делит пространство в приборе на две области с различными потенциалами поля. Около самой диафрагмы происходит деформация поля, которая вызывает изменение траектории электронов. Поле диафрагмы может выполнять функции как собирательной (рис. 20.3, а), так и рассеивающей линзы. Простейшая одиночная линза создается полем между двумя цилиндрами и диафрагмой (рис. 20.3, б). Крайние цилиндры линзы имеют одинаковые потенциалы (унипотенциальная линза). Диафрагма может соединяться с катодом и иметь равный с ним noien-циал (однопотенциальная линза). В этом случае фокусировка луча не зависит от потенциала внешних электродов, поэтому нестабильность напряжений на них не нарушает фокусировку луча. На рис. 20.3, б эквипотенциальные области в линзе условно изображены штриховыми, а возможные траектории электронов - сплошными линиями. Иммерсионная линза создается полем между двумя цилиндрами (рис. 20.3, е), к которым приложены неравные потенциалы {U2> >f/i). Из распределения эквипотенциальных линий и траекторий электронов следует, что левая часть линзы обладает собирательными, а правая -рассеивающи.ми свойствами. Приче.м эти свойства линзы проявляются с разной интенсивностью, потому что в левой части линзы с более низким потенциалом скорость электронов меньше, а время действия поля на электрон больше, чем в правой части, где потенциал и скорость электронов больше. В результате сильное собирательное свойство в левой части линзы преобладаег над ее слабым рассеивающим свойством в правой части, что обеспечива-•ет фор.мирование электронного потока в узкий схо,а,ящийся луч. Электростатическая фокусировка в ЭЛТ осуществляется двумя электронно-оптическими системами, действующими одна между УЭ и Ai (рис. 20.4, а), а вторая - между Ai я А2. Действие этих линз аналогично сказанному выше. Поэтому траектории электронов на выходе каждой из них образуют сходящийся пучок, но с разным фокусным расстоянием. Фокусное расстояние в линзе определяется фп к УЗ(М) Al  >1,-сл Рис. 20.4. Схема электронно-оптической системы ЭЛТ с двух- и трехлинзовым прожекторами соотношением напряжений на электродах, образующих линзу. Электронно-оптическая система между Л, и имеет большее фокусное расстояние. При оптимальной фокусировке пересечение траекторий электронов будет совмещено с экраном Э (см. рис. 20.2). Траектории центральных электронов пучка испытывают меньшее преломление, чем поверхностные, поэтому на- экране образуется размытое пятно (сферическая оберрация). Чтобы уменьшить размер пятна, краевые электроны пучка срезают с помощью диафрагм, введенных в Л) и Лг. Фокусировку регулируют изменением значения напряжения на А[. При хорошей фокусировке диаметр пятна можно довести до 0,2 мм. С увеличением С/аг на Лг рассеяние пучка уменьшается, а фокусировка улучшается. При регулировке яркости (изменением потенциала на УЭ) изменяется конфигурация поля первой линзы. Это вызывает нарушение фокусировки и необходимость ее повторения путем изменения потенциала на Ai. Зависимость между регулировкой яркости и фокусировкой устраняется введением в электронный прожектор (между УЭ и Al) дополнительного ускоряющего анода Ло с относительно высоким потенциалом (рис. 20.4, б). В таком прожекторе электроны не попадают на Л], его ток равен нулю, поэтому при регулировке яркости (изменении тока луча) ток Л) и напряжение на нем меняться не будут. Электроны луча, попадая на экран, выбивают из него вторичные электроны. В установившемся режиме потенциал Лг примерно на 100 В выше потенциала экрана, поэтому вторичные электроны отводятся к аноду Лг, чем снижается значение отрицательного заряда на экране. Некоторая часть вторичных электронов рассеивается и попадает на внутреннюю поверхность трубки, покрытую графитовым слоем (аквадагом) (см. рис. 20.2), соединенным с Лг, и отводится на землю (Лг обычно заземлен). Достоинством электростатической фокусировки являются малые габаритные размеры и масса, фокусирующей системы, малое потребление энергии, возможность фокусировки как электронов, так и отрицательных ионов, источником которых служит оксидный: катод. Отклоняющая система. Электростатическое отклонение луча в трубках осуществляется ортогональными электрическими полями,, их создают между двумя парами отклоняющих пластин, образующих отклоняющую систему (рис. 20.5, а).  Рис. 20.5. Отклоняющая система При подаче постоянной разности потенциалов Uc на вертикально отклоняющие пластины У (рис. 20.5, б) между ними возникает однородное электрическое поле с напряженностью Ey=Uc/b. В поле пластин на электрон, движущийся вдоль оси трубки под действием продольного ускоряющего напряжения t/az, будет действовать постоянная поперечная сила F=-еЕу. Она вызовет равноускоренное перемещение электрона к положительно заряженной пластине. При одновременном действии сил продольного и поперечного электрических полей электрон будет перемещаться по параболической траектории. Пройдя поле пластин, электрон движется прямолинейно и на расстоянии Д от оси трубки попадает на экран. Аналогично можно осуществить горизонтальное перемещение луча, подавая напряжение на вторую пару пластин (на пластины X). Отклонение луча на экране 2Ьи, 2bUa2 где и и /г - соответственно длина пластин и их расстояние от экрана; / - расстояние от середины пластин до экрана; Ь - расстояние между пластинами; Vc, Ua.2 - напряжение на пластинах и на втором аноде. Отношение отклонения электронного луча на экране А к значению отклоняющего напряжения Uc называется чувствительностью трубки к отклонению (мм/В): (20.1), Чувствительность показывает смещение пятна на экране (в миллиметрах) на 1 В поданного на отклоняющие пластины напряжения. Чувсгвительность электростатических отклоняющих систем современных трубок составляет 0,2-0,6 мм/В. Она увеличивается в 1,7-2 раза при замене плоскопараллельных пластин изогнутыми (рис. 20.5, е), в которых параллельную часть пластин сближают, а общую длину пластин h увеличивают без опасности среза луча при большом угле отклонения а. Увеличивать бэ путем снижения Ua2 нежелательно, так как при этом ухудшается фокусировка и затрудняется получение требуемой яркости свечения экрана. Достоинства.ми системы электростатического отклонения явля- [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [ 105 ] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] 0.0127 |